血

ち

赤

あか

珊瑚 Oxblood red cora 高知県大月町

研究のはじまりになった色。2012 年、高知大学総合人間自然科学研究科で日本画の野角孝一先生の指導のもと、郷土の色

である珊瑚末の精製について研究を始める。調べてみると高知県と沖縄県だけでとれる貴重な宝石珊瑚で、血赤珊瑚は赤

珊瑚よりも深い赤い色の珊瑚として人気がある。しかしどんどん血赤珊瑚の数は少なくなっている。血赤珊瑚の特徴は、原

木のなかに骨のような白い「フ」と呼ばれるものがあるので、珊瑚

さ ん ご

珠

しゅ

の中から「フ」や色身の違いを分別することから絵

具づくりははじまった。

ムラサキウニの棘

とげ

Spikes of sea urchins 高知県大月町

高知の海辺の自然環境や生物多様性について調査研究をしている中地シュウさん(海辺の自然史研究舎)に「珊瑚のほかに絵

の具になりそうな海洋生物はないだろうか」と相談したら「ムラサキウニの棘がいいと思いますよ」と教えてくれた。中地

さんは地域の海域保全活動にも関わっていて、海藻類の繁茂する藻場の保全活動として増えすぎたウニの除去なども行なっ

ている。ムラサキウニは駆除しているウニの一つで、その棘の色は強アルカリで処理しても色褪せないという。送ってもら

ったムラサキウニの棘を砕いてみたら天然の色としては珍しい紫色の顔料を作ることができた。できた絵具を顕微鏡で観察

してみると、紫水晶を思わせるガラス質な色の美しさと棘に入った無数の線の造形美に驚かされた。

緑 色

りょくしょく

片岩

へんがん

Green schist 高知県いの町・仁淀川

仁淀川は「仁淀ブルー」という言葉が象徴するように、透明度の高い水の美しさで有名である。高知県には緑色片岩が多い

ため、透き通った水の下にある緑色片岩が美しい色でうつっていることも、仁淀ブルーの色に大きく影響している。仁淀川

で持ちやすく薄い緑色片岩を見つけると、なぜか水切りがしたくなる。今回は緑 閃

りょくせん

石

せき

(アクチノ閃石・陽起

よ う き

石

いし

)Actinolite

も混ぜて表現している。

土佐桜 Limestone(Tosa-zakura) 高知県横倉山

『土佐桜』とは4億2300万年(古生代シルル紀)の珊瑚の化石を含んだ貴重な大理石であることが分かった。オース

トラリアの近くにあったサンゴ 礁

しょう

が化石になったものが、プレート移動で北上し日本にわたり、ここ高知の横倉山山頂付

近から『土佐桜』として、切り出されるようになったのだそうだ。海中にあったことから、ハチノス珊瑚やクサリ珊瑚、ウ

ミユリの化石を含んでいる。石肌が淡い ピンク色をしており、その名が付いたとのこと。ラピスラズリ Lapis lazuli アフガニスタン

ラピスラズリは、フェルメールブルーとして知られるように古代から貴重な絵具として人気が高い。美しい群青色は夜空を

思わせ、天然のラピスに混ざった少量の金は星を想起させることから、古代より天を象徴する石として崇められている。ま

た、「空のような青」という意味を持ち、何十年もその鮮やかな青は焦

あせ

ることがない。そんな貴重なラピスラズリをふんだ

んに使った作品。

赤チャート Chert 高知県いの町・仁淀川

仁淀川の五色石を代表する赤色。チャートとは動物プランクトン「放散虫」が深海底に積もってできた岩石とのこと。どこ

までもミジンコをはじめとするプランクトンが私の人生に問いかけてくる。かなり荒い絵具を混ぜ合わせて強い印象の作品

にした。

流紋岩 Rhyolite 高知県いの町・仁淀川

流紋岩は粘り気の強いマグマが急冷して固まった岩石。粉砕するとキメが細かく滑らかでとてもぬりやすい。黄土色の特徴

でもあるが、素朴なぬくもりがあり、他の色とも合わせやすい優しい色である。

藍

あい

の葉 Indigo leaf 徳島県

「ひとひらの大地」の中で一番石をイメージするこの和紙は唯一、植物を使った作品である。徳島で藍を育て「すくも」

を作り、染をされている Watanabe’

s にうかがった際、藍染をする人はいるが藍を育てる人が少なくなってきているという

話をきき、和紙の原材料である 楮

こうぞ

や三椏

みつまた

を育てる人が少なくなっているという高知の問題と同様であると感じた。これは

日本画の世界でも 膠

にかわ

を作る人がいなくなるなど、今後の自分が考えていく課題の一つでもあると感じた。

蛇

じゃ

紋岩

もんがん

Serpentinite 高知県高知市 一宮・逢坂山

数年間蛇紋岩を探していたのだが、なかなか納得いく蛇紋岩をみつけられずにいた。そんなおり、作家前田幸来さんより

自然を楽しむ草流舎・田村雅昭さんを紹介していただき、蛇紋岩があり尚且つ和紙の原材料の楮が野生で生えているとい

うところを案内してもらった。そこにはとてもきれいな蛇紋岩がありびっくり。蛇紋岩地帯は重金属が多く含まれている

ため、植物が育ちにくい。しかし、楮は丈夫な植物なので蛇紋岩地帯でも育つことが可能だそうだ。この出来事から、ど

うしてもひとひらの大地のラインナップに入れたいと考えた。ムール貝 Mussel カナダ

「ル ギャルソン シノワ」という菜園場のピストロに、写真家の中島健藏先生とご飯を食べに行った。中島先生は大変

博学で聞いたことのない話が次から次へと出てくる。そんな楽しい時間に食べていたムール貝があまりにきれいだったの

で、お店の方にお願いし持って帰って粉砕した。見た目黒いムール貝から、美しい水色ができた。その後、いろいろなム

ール貝を粉砕してみたが「ル ギャルソン シノワ」のムール貝の色が一番きれいだった。

白珊瑚 White coral 高知県大月町 白珊瑚

大月町でとれる白珊瑚から作り出した白は、ぬくもりのある白さを感じる。大き目にクラッシュした白珊瑚を和紙の中に

漉き込むことで、厚みのある凹凸が生まれる。その凹凸が和紙の表面に優しく影を作り出し、深海の中の土壌のように静

かに揺れる。

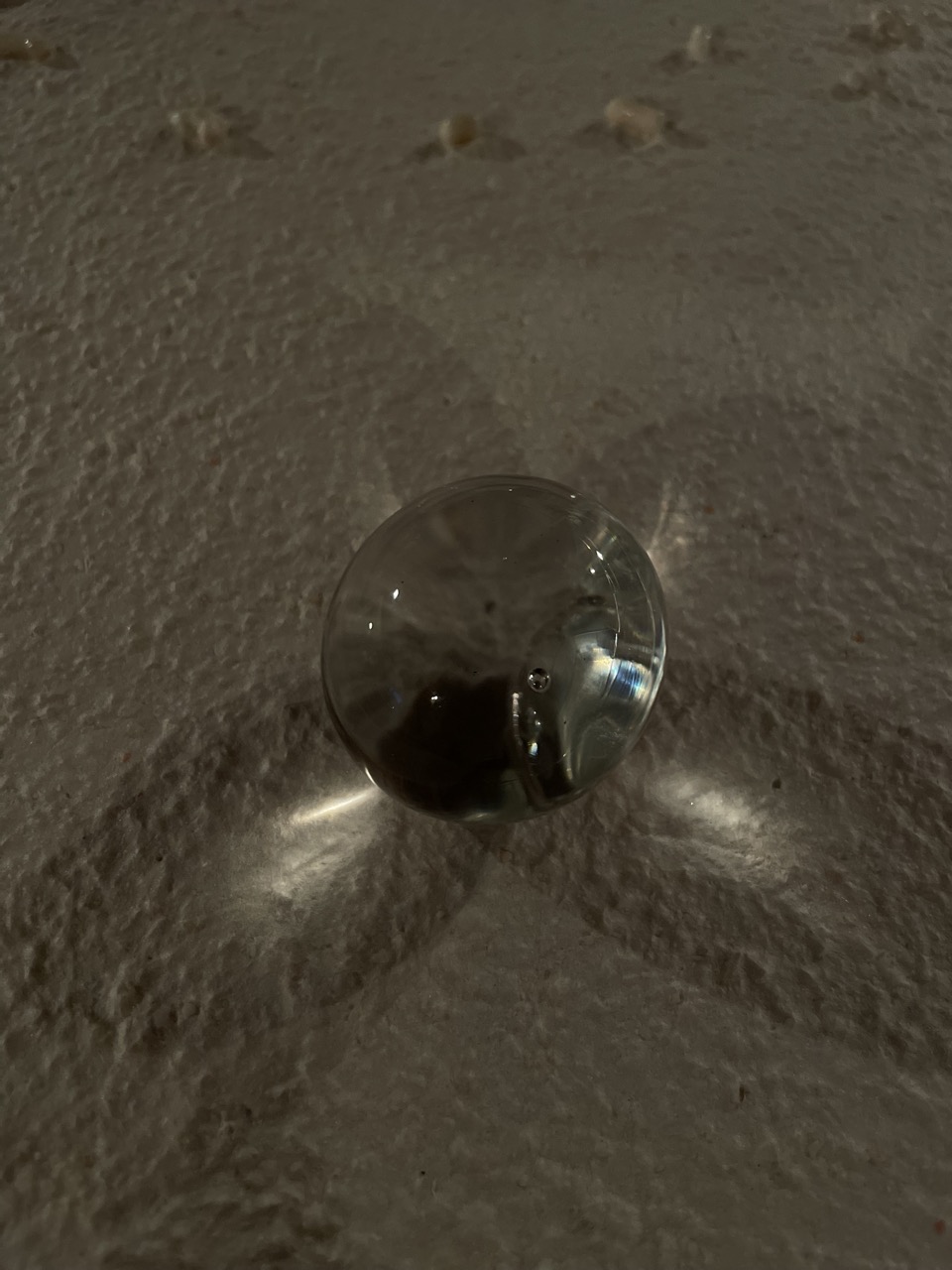

水晶 Crystal 高知県土佐清水市脇の川

今回 Equivalent(イクイバレント)さんで個展を企画した理由はお店で出しているかき 冰

こおり

に使われている冰の美しさに感動

したからである。素材にこだわるなえさんの姿勢に共感し、暑い夏に水晶を使って純度の高いかき冰を表現したいと作り

始めた。水晶に詳しい方が「高知の水晶はぬめり感があって、きれいですね。」と、おっしゃっていた。水晶も地域によ

って特徴が違うのかと、目から 鱗

うろこ

。そのぬめり感が誇らしく感じる。